地方創生部門(内閣府地方創生推進事務局長賞)

地方創生部門(内閣府地方創生推進事務局長賞)

まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進につながる誌面作りに取り組んでいる媒体から、企画の切り口や写真、コピーライティング、デザインの表現力に優れている媒体を表彰

内閣府地方創生推進事務局長賞(民間)

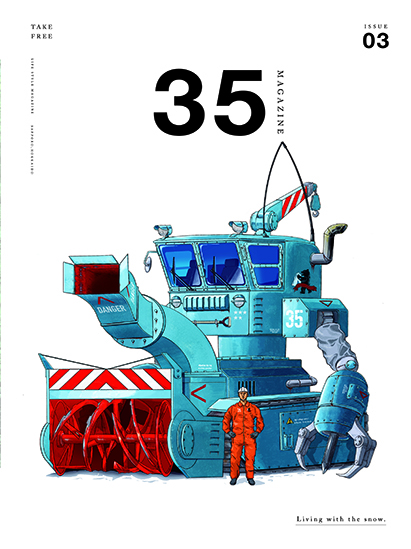

35MAGAZINE[北海道]

ここには、好きなものがありすぎる。 この北海道で暮らせば暮らすほど、好きなものがひとつ、またひとつと増えていく。この地には、知らない喜びがまだまだきっとあるんだろう。そのすべてを味わい尽くすため、この一生をかけるのも悪くない。 今号のテーマは冬。 雪は北国に生きる私たちにとって切っても切れない存在だ。「雪なんて大嫌いだ。」から始まる紙面。北海道で生きるとは、どういうことか。絶対的な正解はないけれど、それを考えるヒントは人にあると思う。この地で光を放つ個性に耳を澄まし集めて形にしました。今年も悩みに悩んで選びぬいた35のヒト・モノ・コト。たった一人だって、いい。 強く共感してくれる人がいると信じて、今、この一冊を送り出します。

内閣府地方創生推進事務局長賞(自治体)

REedit north otsu 住むが見える旅[滋賀県]

日本でいちばん大きな湖、びわ湖。その西側、「湖西」と呼ばれるエリアのまんなかあたり、比良山地とびわ湖に囲まれた自然いっぱいの場所が舞台です。大津市の北部で、高島市のちょっぴり手前。「旧志賀町」という以前のまちの名で呼ぶ人もいます。ここは、湖西でもっとも、山とびわ湖が近づく場所。比良山から吹き下ろす風と、湖から昇るまばゆい朝日。自然の厳しさと美しさが織りなす風景が、とても愛おしい。それでいて、電車に乗れば、京都まで30?40分。「田舎」と「まち」の間といってもいいかもしれません。ここでいま、長年土地に根ざして暮らしてきた人々と、豊かな自然や風土に惹かれ、自分らしい暮らし方を求め、移り住んできた人たちによる新しい風が吹きはじめています。どれも暮らしの延長で紡がれるささやかな営みですが、地元を愛する気持る気持ちがぎゅっと詰まっています。このまちを旅する気分で、日常の風景をのぞいてみてください。

審査コメント

「RE edit north otsu 住むが見える旅」は、滋賀県の湖西地域に住む人々の声から、豊かな自然や風土など、暮らしの中で感じられる地域の魅力を伝えています。 特に移住者に焦点を当てた特集においては、移住者の目線で、それぞれの日常について語られており、丹念な取材に基づいた文章表現と写真から、琵琶湖と比良山地に囲まれたこの地域ならではの魅力が感じられるものでした。 本誌は、地元住民の郷土愛を醸成するだけでなく、湖西地域での「暮らしのヒント」となり、地域外の人々が実際に住んでみたいと思えるものとなっている点を高く評価しました。 全国各地において、地域の魅力を活かした持続的なまちづくりや地域活性化に向けた取組を進めるに当たり、その地域に住み続けたい、訪れたいと思わせる情報発信を通じて、今後も、地域密着型メディアが地方創生の重要な役割を担うことを期待しています。

受賞の喜びの声

この度は「内閣府地方創生推進事務局長賞」自治体部門の最優秀賞と合わせて「隈研吾特別賞」の優秀賞も受賞することになり、たいへん嬉しく思っております。オンライン授賞式で隈研吾さんがおっしゃってくださったように「REedit north otsu」を制作するにあたり、「小さな地域」に焦点を絞り、その地域で起きていること、住んでいる人たちの暮らし、地域の活動、地域の愛し方などに注目してできるだけ職業や肩書きなどの先入観に捉われず、地域にある暮らしを取材をすることに注力しました。その結果として、ひとの暮らしから、自然の素晴らしさ、厳しさのコントラストがビジュアルで現れてきました。まだまだ長年住まわれている素敵な方々をご紹介できていないので、旧住民の地域智の再発見と、移住者のあらたな視点とを混ぜながら、本媒体の発行を継続していくことで、「小さな地域」の魅力を紡いでいきたいと思います。 (編集長 山崎 純敬)

優秀賞(民間)

[順不同]

人生を耕すためのライフスタイルマガジン 耕Life[愛知県]

「人生を耕す」をテーマに、食、農、環境、暮らし、文化を取り上げています。広告出稿主も耕Lifeの誌面に合う形での掲載を希望されるため全体を通してのデザインもクオリティを高く保っています。広告掲載の更新率が95%以上と多くの方に支えられて発行しています。近年では行政と連動してイベント「耕LifeSDGsマルシェ」を開催したり、コロナ禍でも参加できる体験型プログラムの総合プロモーション「とよたまちさとミライ塾プラス」の企画・運営、豊田市駅前の交流拠点施設「とよしば」の施設管理しながら、オンラインでも交流できる「とよたオンライン公民館」を毎月開催しています。また、市内の高齢者の健康増進のプロジェクトとして株式会社花王とコラボした事業も開催しています。今号は10周年記念号として「いのちをいただく」をテーマに生産者様などに取材しております。また豊田市長、渋澤寿一様の対談も実現できました。様々な方法で複合的に読者の方と交流し、人生を耕し、持続可能なまちになるようにとみんなで汗をかき、邁進しています。

優秀賞(自治体)

[順不同]

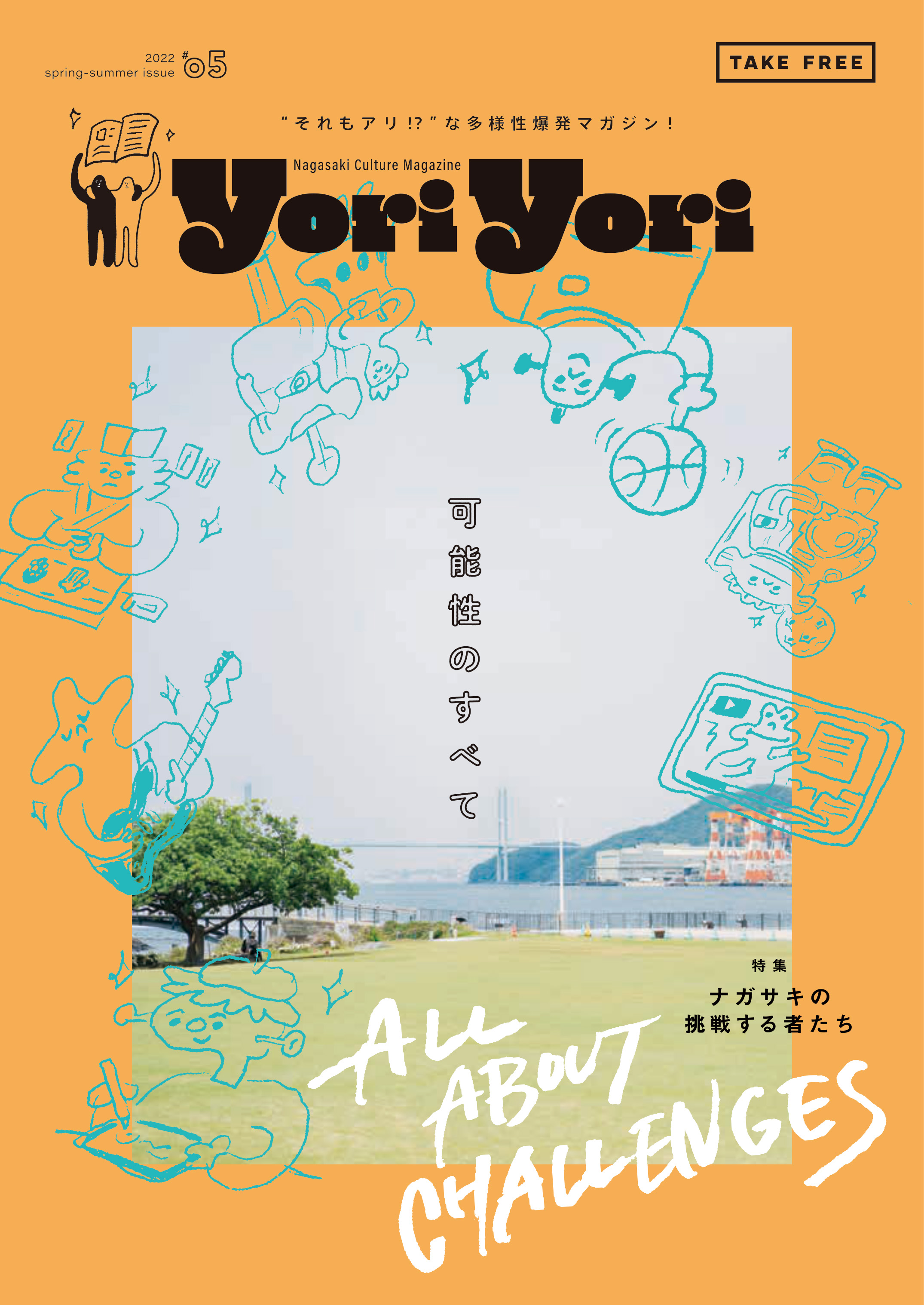

yoriyori vol.5[長崎県]

長崎県長崎市が市内の若者に向けて発行する「自治体らしくない」フリーマガジンで す。vol.5のテーマは「可能性のすべて」。バスケット選手や寿司職人、犬猫の保護活動 のために起業した人などの挑戦にかける思いやそのストーリーを特集。あんな人やこ んな人のマイルールなども紹介しています。ぜひ正座して読んでほしい挑戦にはつき ものの「しくじり」談も掲載。挑戦なんて…という方にも楽しんでいただける内容に なっていると思います。

優秀賞(自治体)

[順不同]

.jpg)

meet!まつら(vol.17)[長崎県]

長崎県松浦市は、2019年4月27日の「アジフライの聖地宣言」以来、まちにはそれまで見たこともない行列ができ、通りは一気に活気づきました。あれから3年半。2020年からは新型コロナ感染対策に泣きましたが、それでも常に編集コンセプトは「シビックプライド=地元が地元を誇りに想う=を醸成」とともに在り、まちの自発呼吸を促すこと。「ただの紙媒体に留まるものか!まちの課題ソリューションこそ、命題ぞ」と、鼓舞しながら発刊を続けました。今号のタイトルは「アジフライとゆかいな仲間たち」。それまでの内容はアジフライ提供飲食店のストーリーが主役でした。しかし、今回の号はまるで違ったまちの表情を描いています。飲食店だけのものだったアジフライが、いつの間にかまち全体に広がり、まちづくりコンテンツとして進化を遂げています!その様相は、まさに、アジフライとゆかいな仲間たち。まちを巻き込んだアジフライ狂騒曲の実録です。

審査コメント

地方創生は、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持することを目指しています。 全国各地には、まだ十分に知られていない歴史や伝統文化、豊かな自然、地域産品など、魅力あふれる地域資源が数多くあります。それぞれの地域において、住民一人ひとりがその魅力に 積極的に触れることによって、地域への誇りと愛着を持ち、地域の魅力をしっかりと発信していくことが地方創生につながります。 そういった点で、エントリー作品はいずれも地域の魅力を深掘りし、興味を惹きつける様々な工夫により、地域の個性を活かした特色ある情報を発信する素晴らしい作品揃いでした。なかでも「35MAGAZINE」は、北海道において丹念な取材を行い、ヒト・モノ・コトそれぞれの視点から地域の魅力を発信しています。 「冬」をテーマにした特集では、北海道の地で切っても切り離せない「雪」について、肯定的にとらえる豊かな表現と鮮やかな写真から、雪国の暮らしと地元愛が肌で感じられる一冊でした。 本誌は、北海道の「当たり前だからこそ気づきづらい魅力」を深堀し発信しており、自らが住むまちの魅力を再認識できるものとなっている点を高く評価しました。

受賞の喜びの声

この度は、「地方創生部門最優秀賞および内閣府地方創生推進事務局長賞」という大変素晴らしい賞をいただき、誠にありがとうございます。 35MAGAZINEは、北海道で暮らす私たちが地元愛を伝えるライフスタイルマガジンとして、年間1万部を発刊しております。今号のテーマは、私たちの 生活と切っても切れない「雪」。雪なんて大嫌いだ。心底イヤになる時もあ る。でも、雪がなかったら北海道は北海道じゃなくなる。雪と離れられない 人生ならば、いっそ楽しんでみよう。そんな想いでローカルヒーローたちに 取材を行いました。制作会社35designは、モノづくりを生業にしている地場工務店から生まれました。北海道の素材を活用し、人・モノ・コトを通して地域に貢献しながら成長していきたいという理念で、暮らしに関わる仕事をしています。地元を豊かにしたいという想いから始めた35MAGAZINEが評価をいただき大変嬉しく思っております。次号はさらに力が入っております!ご期待ください!